Unicode 转GBK 报错解析及解决方案

Unicode与GBK简介

Unicode和GBK是两种常用的字符编码标准,Unicode是一种国际性的字符编码标准,几乎包含了世界上所有的文字和符号,具有极高的兼容性,GBK是中国国家规定的汉字编码标准,主要用于处理简体中文信息。

Unicode转GBK报错原因

编码不一致

当将Unicode编码的字符串转换为GBK编码时,可能会出现编码不一致的情况,某些Unicode字符在GBK编码中可能没有对应的编码,导致转换过程中出现报错。

字符集设置错误

在进行编码转换时,如果源文件或目标文件的字符集设置错误,也会导致转换失败,出现报错。

软件或工具限制

某些软件或工具在处理编码转换时存在限制,如无法直接转换Unicode到GBK,需要通过其他方式实现。

Unicode转GBK报错解决方法

使用Python进行转换

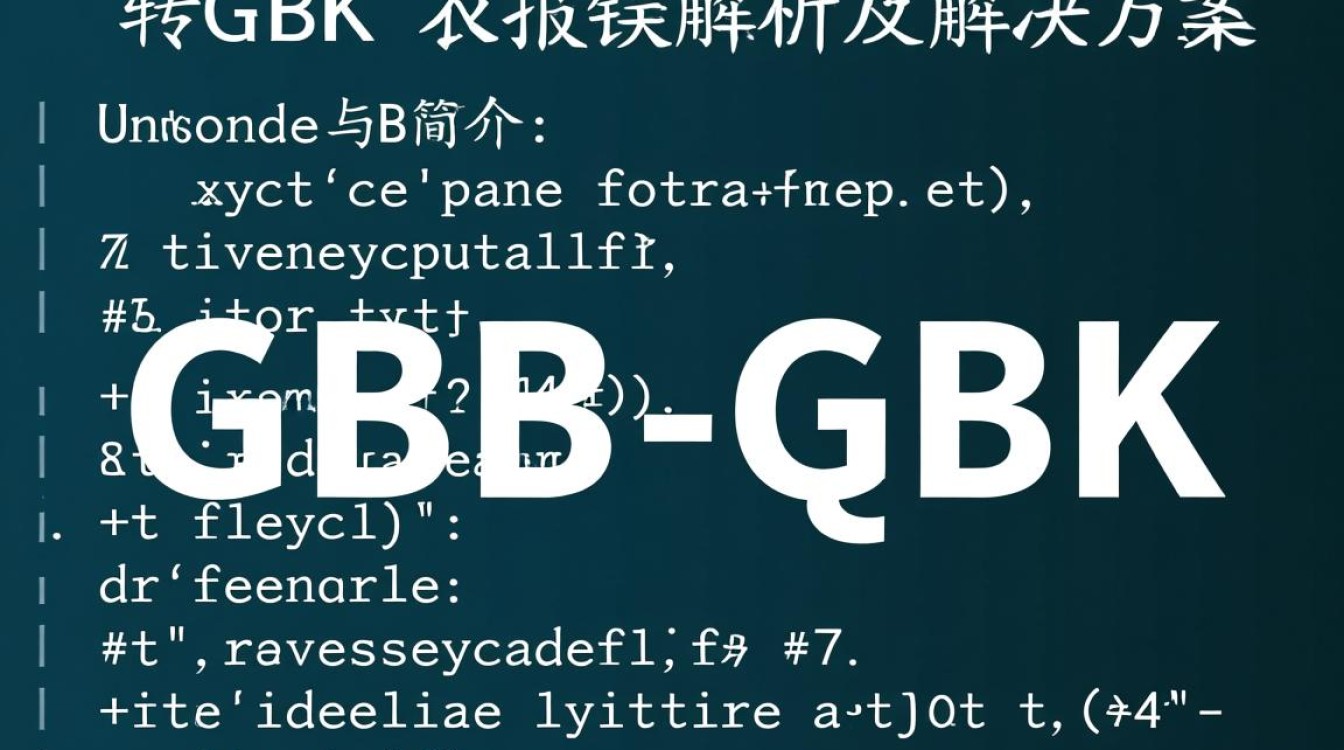

Python语言具有强大的字符串处理能力,可以使用以下代码实现Unicode到GBK的转换:

def unicode_to_gbk(unicode_str):

try:

gbk_str = unicode_str.encode('gbk')

return gbk_str

except UnicodeEncodeError as e:

print("转换错误:", e)

return None

# 示例

unicode_str = '测试文本,包含特殊字符🌟'

gbk_str = unicode_to_gbk(unicode_str)

print(gbk_str)

使用在线工具进行转换

在线工具可以方便地实现Unicode到GBK的转换,可以使用以下网站进行转换:

- http://www.textfixer.com/tools/unicode-to-gbk.aspx

修改字符集设置

在转换前,确保源文件和目标文件的字符集设置正确,在Windows系统中,可以通过以下步骤修改字符集:

(1)右键点击文件,选择“属性”; (2)在“详细信息”选项卡中,找到“编码”; (3)选择“GBK”作为编码,然后点击“确定”。

FAQs

为什么Unicode到GBK的转换会出现报错?

答:出现报错的原因可能有多种,如编码不一致、字符集设置错误、软件或工具限制等,需要根据具体情况进行排查和解决。

如何避免Unicode到GBK的转换报错?

答:为了避免转换报错,可以采取以下措施:

(1)确保源文件和目标文件的字符集设置正确; (2)使用支持Unicode到GBK转换的软件或工具; (3)在转换过程中,对可能出现问题的字符进行特殊处理。